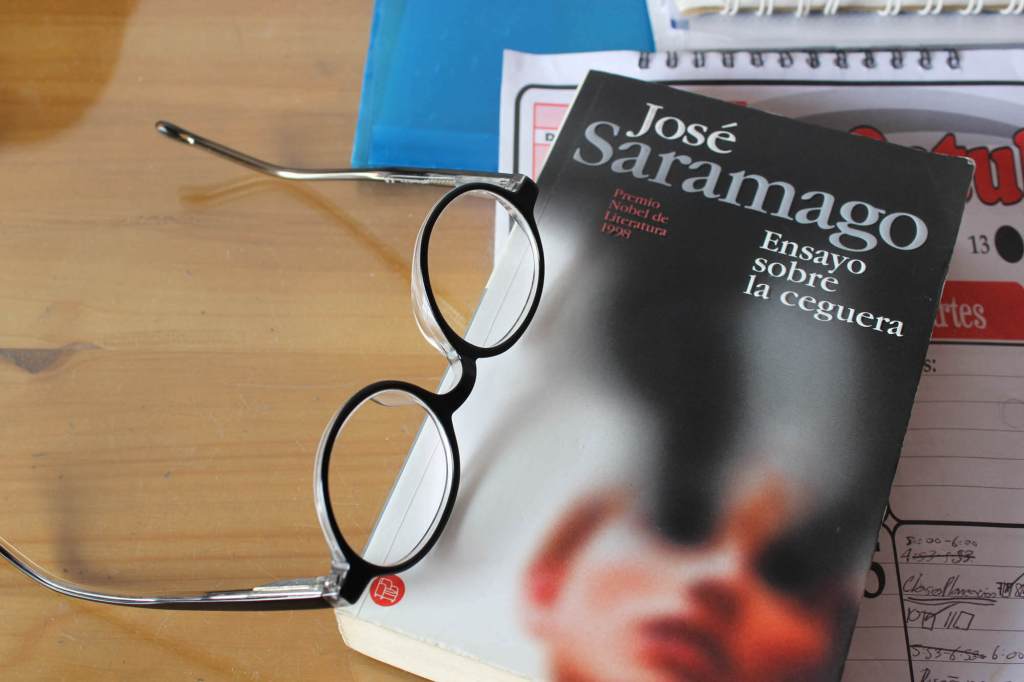

Publicada en 1995, Ensayo sobre la ceguera es una de las novelas más leídas y comentadas de José Saramago. A medio camino entre la alegoría, la distopía y el ensayo moral, la obra narra la propagación inexplicable de una epidemia de ceguera blanca que deja a una ciudad —y progresivamente a toda una sociedad— sumida en el caos. Con personajes sin nombre, un estilo narrativo exigente y una violencia que incomoda al lector, la novela no se propone contar una historia, más bien poner a prueba nuestra idea de civilización, obligándonos a observar lo que ocurre cuando los fundamentos que creemos sólidos se derrumban.

Hay novelas que envejecen con dignidad y otras que, con el paso del tiempo, se vuelven incómodamente actuales. Ensayo sobre la ceguera pertenece a esta segunda categoría. La novela no solo anticipa escenarios de crisis contemporáneos, sino que pone en cuestión uno de los pilares más firmes de nuestra creencia de que la modernidad nos ha hecho mejores, más racionales y más humanos.

La historia es por demás conocida; una epidemia de ceguera blanca se propaga sin causa aparente y provoca el colapso del orden social. Pero reducir la novela a una distopía sanitaria sería quedarse en la superficie. La ceguera que describe Saramago no es un accidente biológico, sino una condición estructural de la modernidad.

La modernidad se construyó sobre la promesa poderosa de que el progreso técnico y la racionalidad científica permitirían organizar la vida social de forma justa, eficiente y previsible. Sin embargo, en Ensayo sobre la ceguera, esa promesa se desmorona con una rapidez inquietante. Hospitales, autoridades y fuerzas armadas no fracasan por falta de recursos, sino por incapacidad ética.

La epidemia no destruye las instituciones; simplemente revela su fragilidad. El orden moderno no está sostenido por valores sólidos, sino por rutinas que funcionan solo mientras nadie las cuestiona. Cuando el sistema deja de ver —literal y metafóricamente—, la barbarie no aparece como una anomalía, sino como una posibilidad latente.

Uno de los aspectos más perturbadores de la novela es la lógica con la que se toman las decisiones. El confinamiento de los ciegos es presentado como una medida razonable, casi inevitable. Todo es eficiente, funcional, “necesario”. Pero esa racionalidad instrumental, tan característica de la modernidad, se revela profundamente deshumanizante.

Aquí Saramago parece dialogar con la crítica de pensadores como Weber o la Escuela de Frankfurt. Cuando la razón se separa de la ética, se convierte en un instrumento de dominación. En la novela, no hay villanos caricaturescos; hay procedimientos, protocolos y órdenes. La violencia no nace del caos, sino de una normalidad mal administrada. ¿Les suena familiar?

La modernidad también exaltó al individuo autónomo. Sin embargo, Ensayo sobre la ceguera muestra el reverso de esa exaltación, el aislamiento extremo. En ausencia de normas, la comunidad se fragmenta y el otro deja de ser un semejante para convertirse en un obstáculo o un recurso.

La lucha por la comida, el surgimiento de jerarquías brutales y la normalización del abuso revelan que la solidaridad moderna es frágil. No desaparece del todo, pero necesita condiciones específicas para existir. Saramago parece preguntar: ¿qué tipo de sociedad somos cuando nadie nos observa, cuando no hay castigo ni recompensa?

El papel del Estado en la novela es especialmente revelador. Su función no es proteger, sino administrar el desastre. Los soldados disparan sin ver, las autoridades abandonan a los confinados y el lenguaje oficial se vacía de sentido moral. La vida humana se reduce a una variable más en una ecuación de control.

Aquí la modernidad aparece como un sistema que sabe gestionar cuerpos, pero no cuidar personas. La ceguera no es solo visual, sino política. No se ve al ciudadano, solo al problema.

Frente a este panorama, la figura de la mujer del médico adquiere una fuerza simbólica central. Es la única que ve, pero su visión no le otorga poder ni autoridad institucional. Su mirada es incómoda porque implica responsabilidad. Ver significa hacerse cargo.

Saramago parece sugerir que la verdadera alternativa a la ceguera moderna no es más tecnología ni más control, sino una ética del cuidado, de la atención al otro, de la compasión activa. No se trata de volver atrás, sino de repensar la modernidad desde sus límites.

Ensayo sobre la ceguera no propone una nostalgia premoderna ni una utopía clara. Su fuerza reside en la incomodidad que genera. Nos obliga a aceptar que la modernidad, con todos sus avances, no ha resuelto la pregunta fundamental: cómo convivir sin deshumanizarnos.

Tal vez, como sugiere Saramago, no nos quedamos ciegos de repente. Tal vez llevamos mucho tiempo viendo sin ver, confiando en sistemas que funcionan mientras no los miramos demasiado de cerca. Y quizá el verdadero ensayo no sea sobre la ceguera, sino sobre nuestra resistencia a reconocerla.

Hoy, leer Ensayo sobre la ceguera implica reconocer escenas inquietantemente familiares. Hablamos de sistemas de salud colapsados donde los protocolos pesan más que las personas; de algoritmos que clasifican, excluyen o invisibilizan vidas en nombre de la eficiencia; de discursos de seguridad que justifican el encierro, la vigilancia y el abandono; de sociedades hiperconectadas que, sin embargo, reaccionan con miedo y egoísmo ante la fragilidad compartida. La ceguera que Saramago imaginó no necesita ya de una epidemia ficticia. Hoy se manifiesta en la normalización de la desigualdad, en la deshumanización del lenguaje público, en la confianza ciega en métricas, rankings y soluciones técnicas que prometen orden mientras erosionan el vínculo social. Quizá por eso la novela sigue incomodando, porque no describe un futuro posible; es una radiografía de un presente reconocible que nos recuerda que la verdadera catástrofe no es dejar de ver, sino aceptar como normal aquello que ya no queremos mirar.

¿Estamos dispuestos a recuperar la mirada, o preferimos seguir llamando progreso a nuestra ceguera?

Dejar un comentario